中心化交易所:便利与风险的博弈

在加密货币的世界里,中心化交易所(CEX)如同繁华的金融都市:交易便捷、流动性充足、功能丰富。无论是新手还是资深玩家,几乎都曾依赖过币安、Coinbase这样的平台。它们提供一键买卖、staking收益、借贷服务,甚至集成法币通道,让出入金变得像网上购物一样简单。

这份便利的背后,隐藏着不容忽视的风险。

“不是你的密钥,不是你的币”(Notyourkeys,notyourcoins)这句话在币圈广为流传,直指中心化平台的核心问题:用户资产的实际控制权不在自己手中。交易所集中管理着大量用户的私钥,一旦遭遇黑客攻击、内部操作失误或监管冻结,资产可能瞬间蒸发或无法提取。

2022年FTX的暴雷事件就是鲜活的教训——数百亿美元市值一朝崩塌,普通用户成为最大受害者。即便有部分平台承诺保险赔付或储备金证明,但覆盖范围有限,且无法完全抵消系统性风险。

中心化平台还存在隐私妥协的问题。KYC(了解你的客户)政策要求用户提交身份信息,交易记录和持仓数据被平台掌握,这与加密货币“去中心化、匿名性”的初衷有所背离。对于重视金融自主权的用户而言,这种“托管式”服务更像传统银行体系的延伸,而非颠覆。

但客观来看,交易所并非一无是处。其高频交易、量化策略支持、多币种闪兑等功能,对于活跃交易者而言几乎不可替代。更重要的是,它降低了入门门槛——无需理解公私钥原理、备份助记词或担心转帐失误,适合尚未深入探索区块链技术的用户。

自托管与冷钱包:安全自主的终极答案?

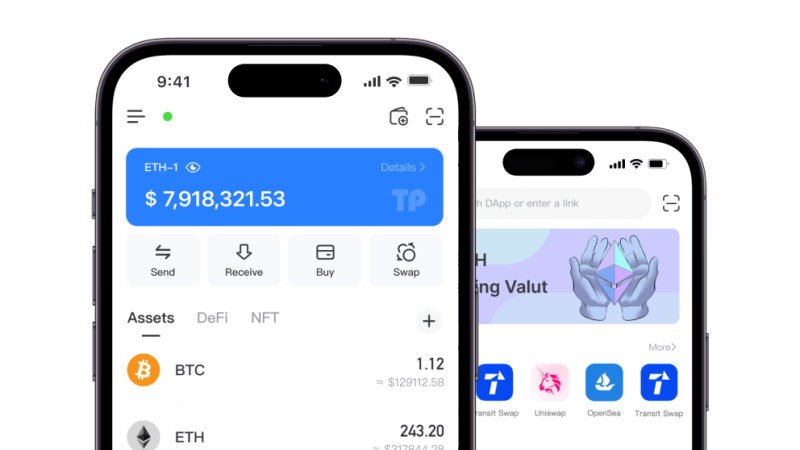

如果说交易所是“租来的房子”,那么自托管(Self-custody)就是“完全属于自己的家”。通过硬件钱包(冷钱包)或开源软件钱包(如MetaMask),用户真正掌握私钥,资产所有权彻底回归个人。冷钱包尤其被推崇为安全存储的黄金标准:私钥离线生成和存储,交易时通过物理按键确认,极大降低了被网络攻击盗取的可能。

Ledger、Trezor等品牌甚至提供保险服务,进一步保障硬件设备本身的可靠性。

冷钱包的优势不仅是安全,更是主权。用户不再依赖第三方信任,转账、签名、参与DeFi均可自主完成。即使平台倒闭、政府干预,只要助记词和私钥妥善保存,资产就永不“失踪”。这种“抗审查”特性,恰是加密货币精神的体现。

自托管并非完美方案。技术门槛较高:助记词备份、Gas费设置、链上操作失误可能导致永久性资产损失(如转错地址)。便利性大打折扣——无法快速交易套利,staking或借贷需手动操作,流动性管理更复杂。更重要的是,冷钱包防不住物理风险:设备损坏、助记词遗失或被盗,后果同样是灾难性的。

值得注意的是,冷钱包与交易所并非完全对立。许多用户采用“分层管理”策略:少量活跃资金放交易所用于交易,主力资产存入冷钱包长期持有。这种“鸡蛋分篮放”的思路,兼顾了安全与效率。

结语:选择交易所还是自托管,本质是权衡便利与安全、信任与自主。冷钱包虽不能完全替代中心化平台的功能,却是资产安全的基石。在加密货币仍充满不确定性的今天,或许真正的答案在于:用交易所探索机会,用冷钱包守护未来。