冷钱包:资产迁移中的“保险箱”还是“中转站”?

在加密货币的世界里,冷钱包常被视为资产存储的“金库”——离线、安全、不易受网络攻击。但提到跨交易所资产迁移,很多用户的第一反应可能是:“冷钱包能派上用场吗?它会不会反而让流程更复杂?”答案是:冷钱包不仅能支持跨交易所迁移,还能大幅提升操作的安全性。

不过,关键在于理解它的角色和正确使用方法。

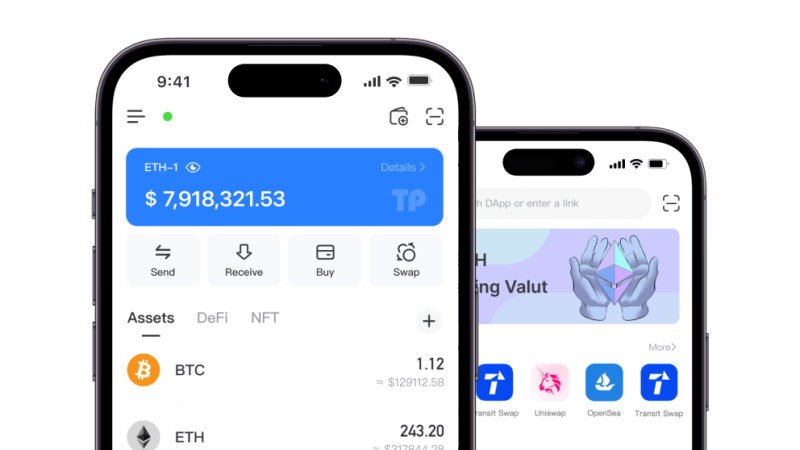

冷钱包的核心优势在于私钥的离线存储。迁移资产时,用户通常需要将资产从交易所A提现至自己的钱包,再从钱包充值到交易所B。冷钱包在这里扮演的是“安全中转站”的角色:它接收来自交易所A的资产,用户通过离线签名完成交易,再将资产发送至交易所B。这一过程避免了私钥在联网环境下暴露的风险,尤其适合大额资产迁移。

冷钱包的迁移流程并非“一键完成”。用户需要手动操作以下步骤:从交易所A发起提币,将资产转入冷钱包的接收地址;待链上确认后,通过冷钱包设备(如硬件钱包)签署转账交易,将资产发送至交易所B的充值地址。整个过程中,私钥始终离线,黑客难以窃取。

但用户需注意地址准确性、网络手续费(Gas费)以及交易所的充值规则,否则可能延误甚至损失资产。

常见误区之一是认为“冷钱包迁移速度慢”。实际上,迁移速度主要取决于区块链网络拥堵情况,而非钱包类型。冷钱包的签名步骤虽需手动操作,但通常只需几分钟,与热钱包的自动签名效率相近。另一个误区是“冷钱包不支持多链资产”。主流冷钱包(如Ledger、Trezor)已兼容BTC、ETH及多个ERC-20代币,用户只需确保钱包软件为最新版本即可。

冷钱包是跨交易所迁移的“安全加速器”——它不拖慢流程,反而通过离线保护降低了风险。下一部分,我们将深入探讨具体操作技巧与注意事项,助你轻松完成资产迁移。

实战指南:如何用冷钱包高效迁移资产?

第一步:准备工作确保冷钱包已初始化,备份好助记词,并安装最新固件。在目标交易所B注册账户,获取充值地址(注意区分主网类型,如ERC-20、BEP-20等)。建议先进行小额测试转账,验证地址和流程无误后再处理大额资产。

第二步:从交易所A提现至冷钱包登录交易所A,进入提币页面,填写冷钱包的接收地址(务必复制粘贴,避免手动输入错误)。选择正确的链类型(如ETH网络),支付矿工费后提交提币请求。等待链上确认(通常需10-30分钟),可在区块链浏览器查询进度。

第三步:从冷钱包转账至交易所B连接冷钱包设备至电脑,打开配套软件(如LedgerLive或MetaMask),选择发送功能,输入交易所B的充值地址和金额。在冷钱包上确认交易细节(地址、数量),手动签署交易。支付网络手续费后,交易将广播至区块链。

完成后,在交易所B检查资产到账情况。

常见问题与优化建议

手续费优化:迁移前对比不同时段Gas费,选择低拥堵时间操作(如夜间或周末)。跨链资产处理:若涉及非原生链资产(如交易所支持Polygon但冷钱包仅支持ETH),需通过跨链桥转换,或先兑换为通用代币(如USDT)再迁移。安全陷阱:警惕钓鱼网站伪造交易所充值地址,始终通过官方渠道获取地址。

冷钱包的迁移方式虽需手动操作,但安全性与可控性远超热钱包。对于长期持有或大额资产用户,它是跨交易所转移的“黄金标准”。记住:慢即是快——多花几分钟验证细节,能避免irreversible的损失。

通过以上步骤,你可以自信地使用冷钱包完成资产迁移,享受安全与效率的双重保障。