当交易所不再安全:重新审视数字资产存放逻辑

2022年,FTX交易所轰然倒塌;2023年,多家二线交易所接连传出安全漏洞;2024年初,又一知名平台遭遇黑客洗劫……数字资产领域每隔几个月就会上演一场”资金蒸发”的惨剧。据统计,仅2023年全球加密货币交易所因黑客攻击造成的损失就超过18亿美元。

这些触目惊心的数字背后,是一个必须直面的事实:将资产完全托管给第三方交易所,正在成为数字时代最危险的投资行为之一。

传统金融机构有存款保险,有国家信用背书,有严格监管。但加密货币交易所不同——多数平台注册在监管宽松的离岸地区,安全措施参差不齐,甚至存在挪用用户资金的风险。当你把资产存入交易所时,实际上只是获得了平台的一个”IOU”(欠条),真正的控制权早已悄然转移。

黑客攻击只是风险的一种,交易所自身经营不善、跑路、甚至主动作恶,都可能让你的资产一夜归零。

这迫使我们回归到一个最原始的问题:究竟什么是真正的”资产持有”?在区块链的世界里,私钥即资产。谁掌握私钥,谁就真正拥有对应的数字货币。将私钥交给交易所托管,相当于把银行保险箱的钥匙交给了陌生人保管。讽刺的是,中本聪创造比特币的初衷正是为了消除对第三方机构的依赖,而现在大多数人却主动放弃了这种自主权。

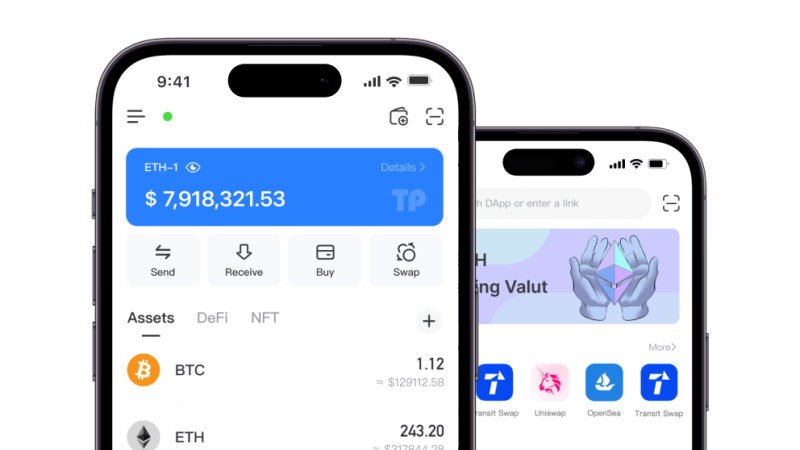

冷钱包与热钱包的安全博弈由此展开。热钱包便于交易,但始终连接网络,如同敞开的金库大门;冷钱包离线存储,安全性高,却牺牲了流动性。这种安全与便捷的天然矛盾,构成了数字资产存储的核心困境。聪明的投资者开始采用分层策略:将大部分资产存放在冷钱包中作为”长期金库”,仅留少量资金在热钱包或交易所用于日常交易。

这种”冷热分离”的思路,恰似传统投资中”储蓄账户”与”活期账户”的区分。

但问题远未结束。私钥管理本身就是一个技术门槛——助记词丢失、硬件损坏、钓鱼网站诈骗……自主保管资产的道路上布满了陷阱。2023年的一项研究显示,约有20%的比特币因私钥丢失而永久沉睡。这意味着自主保管虽然规避了交易所风险,却又迎来了新的挑战。

如何在安全与便捷之间找到最佳平衡点,成为每个数字资产持有者必须解决的现实命题。

构建个人数字金库:从理论到实践的安全策略

认识到风险只是第一步,更重要的是建立一套行之有效的资产存储体系。这套体系应该像瑞士军刀一样兼具多功能性,又像银行金库一样坚固可靠。

硬件钱包是首选解决方案。Ledger、Trezor等知名硬件钱包将私钥存储在专用芯片中,完全隔离于网络环境。交易时需要物理确认按钮操作,有效防止远程黑客攻击。但硬件钱包并非万能——需要防范供应链攻击(购买到被篡改的设备)、物理丢失或损坏风险。

最佳实践是:从官方渠道购买、设置强密码、妥善保管助记词,并考虑使用”多重签名”技术增加安全层级。

对于技术小白用户,托管型钱包提供了折中方案。但选择时必须甄别:优先选择受监管的合规平台,查看其保险coverage、审计报告和储备金证明。Coinbase等上市交易所在这方面相对规范,但仍需注意”不是你的密钥,不是你的币”的基本原则。理想情况下,托管资金不应超过总投资额的20%。

最保险的方案是构建”安全金字塔”:底层(70-80%资产)使用多重签名的冷存储,中层(15-20%)放在硬件钱包,顶层(5-10%)留在交易所用于交易。这种结构既保证了大部分资产的安全,又保留了必要的流动性。

助记词保管堪称艺术。写在纸上可能被烧毁、受潮;存于电脑可能被黑客获取;记在脑中可能遗忘。解决方案是采用分布式存储:将助记词分成3-5份,存放在不同的安全地点(如银行保险箱、可信亲友处),并采用Shamir秘密共享算法等专业方案。切记不要拍照存在手机里,不要上传云端,不要告诉任何人完整助记词。

新兴的智能合约钱包提供了新思路。通过社交恢复、生物识别等机制,用户在丢失私钥时可通过可信联系人恢复账户。这类解决方案正在模糊热钱包与冷钱包的界限,或许代表了未来数字资产存储的发展方向。

最终,数字资产存储没有一劳永逸的解决方案,只有持续的风险管理和安全实践。定期审查存储策略、关注安全动态、保持警惕意识,才是保护资产的真正关键。记住:在这个去中心化的世界里,最终的安全负责人只有一个——就是你自己。你的资产安全,永远值得投入最多的时间和精力去守护。