当身体成为密码:生物识别的崛起与日常渗透

你是否曾想过,你的指尖轻轻一触,就能解锁手机、支付账单甚至打开家门?这不再是科幻电影的桥段,而是生物识别技术带来的现实。生物识别,简单来说,就是利用人体独特的生理或行为特征——如指纹、面部、虹膜、声音甚至步态——来验证身份的技术。它的核心优势在于唯一性:每个人的生物特征都是独一无二的,难以复制或伪造,这使其成为数字时代最可靠的身份凭证之一。

回溯历史,生物识别的概念并非新生事物。早在中国古代,指纹就被用于文书契约的按压确认;19世纪末,阿根廷警方首次将指纹用于刑事识别。真正的爆发式发展始于21世纪。随着计算能力的提升和人工智能算法的成熟,生物识别从实验室走向大众市场。2007年,iPhone引入指纹识别功能,掀起了消费电子领域的革命;2013年,苹果推出TouchID,彻底改变了人们对手机安全的认知。

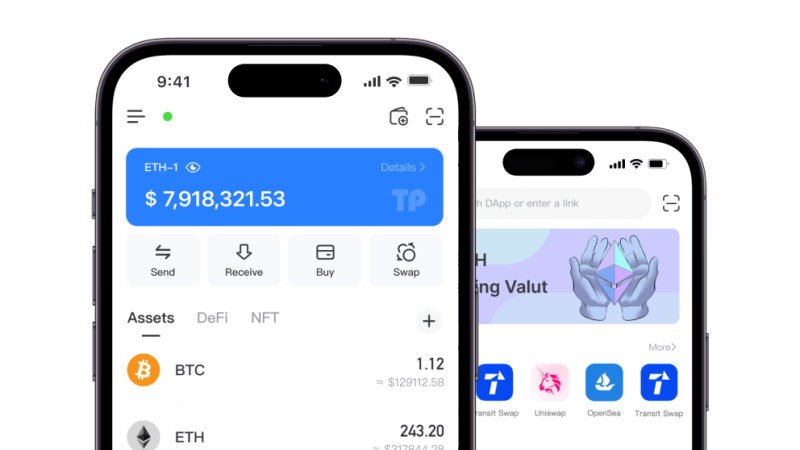

如今,从智能手机到智能门锁,从机场安检到银行转账,生物识别已无缝融入日常生活。

这项技术的广泛应用背后,是多重因素的推动。安全性需求日益增长。在数据泄露和网络攻击频发的时代,传统密码显得脆弱不堪——人们习惯使用简单组合、重复密码甚至直接泄露给他人。生物识别则提供了“随身携带”的密钥,既便捷又难以破解。用户体验的优化是关键驱动力。

相比输入一长串字符,抬起手机刷脸或按下指纹只需一秒,这种无缝体验契合了现代人对效率的极致追求。成本下降和技术普及降低了门槛。十年前,虹膜扫描仪还是高端设备的专属,如今百元级的智能设备也能集成精准的人脸识别功能。

但生物识制的渗透远不止于此。在医疗领域,它帮助确保患者身份准确性,避免用药错误;在教育行业,学生考勤通过人脸识别自动完成;甚至在娱乐中,游戏主机用虹膜扫描区分用户个人资料。这些应用看似微小,却共同构建了一个更智能、更个性化的世界。技术的普及也伴随着挑战——隐私担忧、数据存储安全以及算法偏差等问题逐渐浮出水面,我们将在下一部分深入探讨。

超越解锁:生物识制的未来与伦理思考

如果说第一阶段的生物识别聚焦于“替代密码”,那么它的未来正朝着“重塑交互”的方向跃进。想象一下:走进商店,摄像头识别你的面部后自动调出偏好商品清单;驾车时,方向盘监测你的心跳状态,发现疲劳驾驶即时警报;医院里,虹膜扫描一键调取全部病历,医生瞬间了解你的过敏史和用药记录。

这些场景不再遥远——它们正是生物识别与物联网、大数据结合后的下一个爆发点。

技术层面,创新仍在加速。多模态生物识别成为趋势,即同时使用多种特征(如指纹+人脸+声纹)提升准确性和抗欺诈能力。人工智能的深度学习算法让识别速度更快、容错率更高,甚至在部分光照或遮挡情况下也能正常工作。无接触识别技术备受关注,尤其在疫情后,虹膜或静脉识别因其卫生优势崭露头角。

静脉识别通过扫描手掌皮下血管图案,既难以伪造又无需物理接触,已逐步应用于高端安防和支付领域。

光芒之下,阴影也随之而来。最大的争议集中于隐私与伦理。生物特征数据一旦泄露,后果远比密码丢失严重——密码可以重置,但你的脸或指纹无法更改。近年来,多家科技公司因滥用面部数据陷入舆论漩涡,政府监控项目的扩张也引发公众不安。算法偏见问题不容忽视:研究表明,某些人脸识别系统对女性和有色人种的错误率较高,这可能导致歧视性后果。

这些挑战呼吁更严格的监管和技术保障,例如本地化处理(数据不上传云端)和差分隐私技术。

未来,生物识别的发展需在创新与责任之间找到平衡。一方面,它将继续深入各行各业,成为智慧城市、自动驾驶、个性化医疗的核心组件;另一方面,立法与行业标准必须跟上,确保数据主权归用户所有,透明度和可控性成为设计原则。或许不久的将来,我们会迎来“生物识别2.0”时代——不再仅是工具,而是融入生活方式的一部分,既保护我们,也尊重我们。

最终,生物识制的故事不仅是技术的进化,更是人类对身份、安全和信任的重新定义。它提醒我们:最先进的科技,终需服务于人的福祉。