冷钱包困境:为何用户信任正在流失?

在加密货币的世界中,“Notyourkeys,notyourcoins”(不是你的私钥,就不是你的币)早已成为一句深入人心的口号。现实却充满讽刺:尽管冷钱包被公认为最安全的资产存储方式,用户对它的信任却并未因此坚不可摧。

近年来,中心化交易所暴雷、托管方跑路、甚至硬件钱包厂商涉嫌监守自盗等事件频发,使得用户对“将资产交予他人”这一行为产生了强烈的心理抗拒。2022年FTX崩溃之后,更多用户开始选择自托管方案,冷钱包的使用率显著提升。但问题并未彻底解决——用户依然无法真正“看见”自己的资产在冷钱包中是否被妥善保管、是否未被挪用、是否可随时取回。

冷钱包虽然脱离了网络攻击的风险,却陷入了另一种信任危机:黑箱操作。大多数用户并不清楚冷钱包服务商的私钥管理机制、多重签名设计、审计流程甚至资金流向。这种信息不对称使用户始终处于被动状态,哪怕资产名义上“由自己控制”,实际仍依赖第三方机构的诚信与技术能力。

更值得注意的是,行业缺乏统一的透明化标准。不同服务商在信息披露程度、验证方式上差异巨大。有些仅提供简单的链上地址查询,有些则完全不公开运营细节。这种模糊性进一步加剧了用户疑虑:我的资产真的安全吗?它有没有被擅自调用?如果服务商倒闭,我的币还能拿回来吗?

而信任的缺失已经开始反噬行业。许多潜在用户因担忧资产安全性而迟迟不愿入场,存量用户则倾向于将资产分散存储,甚至退回到更不便捷但“看得见摸得着”的纸钱包时代——这无疑是一种倒退。

可以说,冷钱包行业正站在一个十字路口:要么持续陷入信任泥潭,用户增长停滞甚至萎缩;要么拥抱透明化,用技术手段重新赢得人心。

透明化实践:用技术重建信任生态

要破解冷钱包的信任困局,透明化不是可选项,而是必由之路。这并非指简单地公开几个地址或发布审计报告,而是建立一套用户可验证、数据不可篡改、流程可追溯的透明机制。

1.链上可验证的资产证明最直接的方式是让用户能实时查询冷钱包内的资产情况。通过公开冷钱包地址并提供默克尔树证明(MerkleProof)或零知识证明(ZKP)技术,用户可在不暴露全部数据的前提下,验证自己的资产是否被纳入托管总池。像币安、Kraken等交易所已开始尝试推出ProofofReserves(储备金证明),冷钱包服务商完全可以借鉴这一模式,定期生成可公开验证的资产快照。

2.多重签名与权限透明化冷钱包应公开其私钥管理方案,例如使用多签机制,并明确每个私钥的控制方(用户、服务商、第三方审计机构等)。用户可通过区块链浏览器实时跟踪任何动用资金的操作,确保每一笔转移都经过预设的多方授权。

3.开源与审计文化代码开源是建立信任的有效手段。冷钱包厂商若能公开其核心代码库、安全协议和运维流程,并邀请社区和第三方机构审计,将极大增强用户信心。定期发布由知名审计公司出具的报告(如Armanino、Chainalysis等),并将审计结果链上存证,可进一步降低“暗箱操作”的可能性。

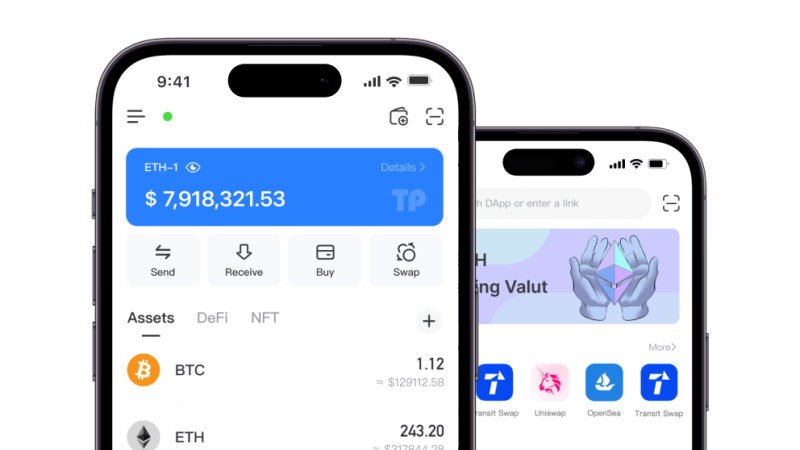

4.用户赋权与体验优化透明化不应以牺牲用户体验为代价。通过设计友好的验证工具(如浏览器插件、轻量级DApp),使用户可一键查询资产状态、验证交易历史甚至参与治理投票,冷钱包透明化才能从概念落地为实际价值。

未来已来:透明化是新的竞争壁垒当越来越多的冷钱包服务商开始推行透明化策略,用户信任将重新成为行业增长的催化剂。而那些拒绝开放、隐瞒信息的服务商,则可能逐步被市场淘汰。透明化不再是“加分项”,而是生存的前提。

在这一过程中,行业也需要推动标准化的透明框架——或许由监管机构、行业协会或社区共识共同制定。只有当我们建立一个信息对称、权力制衡、用户参与的冷钱包生态系统,加密货币才能真正走向成熟与大众化。

信任一旦瓦解,重建尤为艰难。但冷钱包透明化让我们看到了一种可能:用技术打破猜疑,用开放赢得未来。