安全警钟:交易所风险倒逼资产迁徙

在数字货币的世界里,安全始终是悬在每个交易者头顶的达摩克利斯之剑。近年来,随着加密货币市场规模的扩大,交易所安全事件频发,数以亿计的数字资产在黑客攻击、内部操作失误甚至平台跑路事件中消失得无影无踪。这种背景下,冷钱包——一种将私钥离线保存的硬件设备——正迅速从技术极客的小众选择,转变为大量成熟交易者的标配。

最令人触目惊心的是,交易所作为中心化托管方,天然成为黑客攻击的首选目标。2014年日本Mt.Gox交易所丢失85万枚比特币,2018年Coincheck遭受5.3亿美元的新经币盗窃,2022年FTX的轰然倒塌…这些不仅仅是新闻标题中的冰冷数字,更是无数交易者资产归零的惨痛经历。

交易所服务器一旦被攻破,用户资产就如同放在公共保险库中的现金,即使有再严密的安全措施,也难保万无一失。

除了外部威胁,交易所的内部风险同样不容小觑。部分不良平台挪用用户资产进行高风险投资,甚至设立资金池进行自营交易。当市场剧烈波动时,这些操作可能导致平台流动性危机,最终由普通用户承担损失。更令人担忧的是,某些司法管辖区的监管缺失,使得追索损失变得异常困难。

相较之下,冷钱包提供了截然不同的安全范式。它将私钥完全隔离在互联网之外,存储在专门的硬件设备中,即使连接到已被恶意软件感染的电脑,私钥也不会暴露。这种“物理隔离”的安全模式,相当于将资产存放在一个只有你自己知道密码的独立金库中,而非托管给第三方机构。

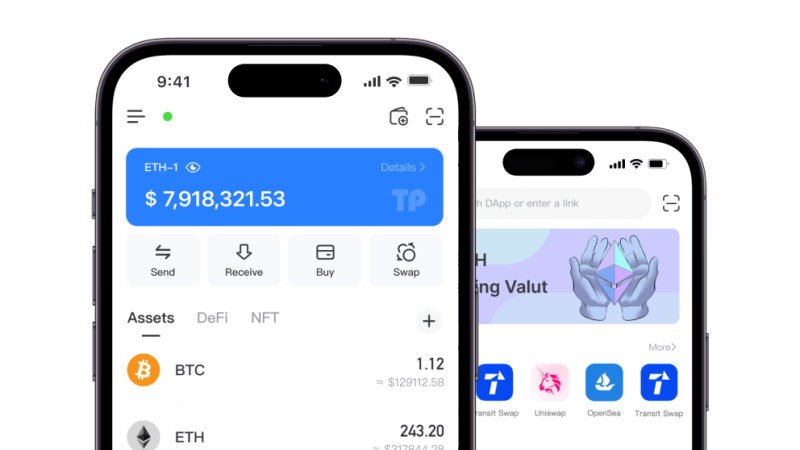

现代冷钱包的设计愈发人性化:多数配备加密芯片防破解,支持多币种管理,操作界面直观友好。设置过程虽然比交易所开户稍复杂,但一旦完成初始配置,日常使用反而更加简便。转账时只需连接设备确认交易,其他时间则完全离线,最大程度减少暴露风险。

值得注意的是,选择冷钱包并不意味着完全抛弃交易所。聪明的交易者往往采用混合策略:在交易所保留少量资金用于日常交易,而将大部分长期持有的资产转移至冷钱包。这种“热冷分离”的方式,既享受了交易所的交易便利,又确保了核心资产的安全。

资产主权觉醒:从托管到自管的范式转移

超越安全层面的考量,冷钱包的流行还折射出数字货币社区一场更深层次的变革:交易者对资产主权的意识觉醒。在传统金融体系中,人们早已习惯将资产托管给银行、券商等中介机构。但在加密货币领域,去中心化和自我托管本就是这场革命的核心精神。

交易所托管模式本质上与传统金融机构无异:用户并不真正拥有自己的资产,只是持有对交易所的债权。你的比特币余额实际上只是交易所数据库中的一个数字,真正控制私钥的是平台方。这种安排虽然便捷,却违背了加密货币“不是你的钥匙,就不是你的币”的基本原则。

冷钱包则彻底颠覆了这一范式。当你使用冷钱包时,私钥由你独自生成、备份和管理,没有任何中间人能够冻结、没收或限制你访问自己的资产。这种完全的控制权带来的不仅是安全,更是一种心理上的踏实感——你知道自己的财富真正属于自己,不受任何第三方政策的摆布。

这种主权意识在监管环境不确定性增加的背景下显得尤为珍贵。各国政府对加密货币的监管政策仍在不断发展变化,交易所时常面临合规压力,可能导致突然限制提现、冻结账户甚至强制清退用户。而拥有冷钱包的交易者则能泰然处之,因为他们的资产完全处于自己掌控之下,不受地域和政策变化的直接影响。

从技术角度看,冷钱包的使用体验也在飞速提升。早期用户需要面对复杂的命令行界面和繁琐的操作流程,如今的主流冷钱包已经高度易用化:触摸屏交互、手机APP配合、多重备份方案、继承计划设置…这些功能使得自我托管不再只是技术专家的特权,而成为普通用户也能轻松上手的选择。

值得关注的是,冷钱包生态系统也在不断完善。除了存储功能外,许多设备现在支持直接参与质押、借贷等DeFi应用,甚至能够连接去中心化交易所进行交易。这意味着交易者可以在不牺牲安全性的前提下,仍然参与各种加密货币生态活动。

未来,随着跨链技术和账户抽象等创新技术的发展,冷钱包的使用门槛将进一步降低,功能将更加丰富。我们有理由相信,自我托管不再是少数人的选择,而将逐渐成为数字货币存储的标准方式——毕竟,在这个充满不确定性的世界里,真正掌握自己的资产,或许是最明智的投资决策。

这场从交易所到冷钱包的迁徙浪潮,不仅仅是技术选择的变化,更是整个数字货币文化走向成熟的标志:交易者们正在从被动依赖中介机构,转向主动管理自己的金融未来。