硬件钱包的安全基石:为何需要专用芯片?

在数字货币的世界里,私钥就是一切。它不仅是访问资产的凭证,更是所有权的唯一证明。一旦私钥泄露,资产将瞬间面临被盗风险。软件钱包虽然便捷,但始终暴露在互联网的各种威胁之下——恶意软件、网络钓鱼、系统漏洞都可能成为攻击的入口。正因如此,硬件钱包应运而生,而它的核心战斗力,正是来自那颗默默无闻却至关重要的安全芯片。

安全芯片(SecureElement,SE)是一种专门设计用于执行加密操作、存储敏感数据并抵御物理和逻辑攻击的微型处理器。与通用CPU不同,它从硬件层面隔绝了外部环境的干扰,构建起一个独立的“安全飞地”。想象一下,如果将私钥比作金库的钥匙,那么安全芯片就是一座用钢铁和混凝土浇筑的金库本身——不仅钥匙藏在里面,连验证和使用钥匙的过程都在绝对封闭的环境中完成。

硬件钱包中的安全芯片主要有三大使命:隔离、加密、抗攻击。它通过物理隔离确保私钥永远不会离开芯片内部。即使连接到被恶意软件感染的电脑,所有签名操作都在芯片内完成,私钥始终处于“只进不出”的状态。芯片内置的加密引擎支持各种主流算法(如RSA、ECC、AES),能够快速完成交易签名和数据加解密,同时保证运算过程不被窥探。

最重要的是,安全芯片具备强大的抗攻击特性,包括防侧信道攻击(通过分析功耗、电磁辐射等推断密钥)、防故障注入(抵抗电压、温度等物理干扰)以及防探测(多层金属屏蔽阻止微探针读取数据)。

目前主流的安全芯片均通过国际安全认证,如CCEAL(通用标准评估保证等级)5+甚至6+级别,这意味着它们经历了严格的实验室测试,能够抵御绝大多数已知攻击手段。这些芯片通常采用BGA封装或嵌入式设计,与主处理器之间通过加密通道通信,进一步降低了被中间人攻击的风险。

从技术实现角度,安全芯片在硬件钱包中的工作流程堪称精妙。当用户发起交易时,钱包APP只会将未签名的交易数据发送给芯片,芯片在内部完成签名后输出结果,全程私钥零暴露。甚至有些高端芯片支持“可信执行环境”(TEE),可以在芯片内部运行迷你操作系统,进一步隔离不同应用之间的数据访问。

这种设计使得即使钱包固件被破坏,攻击者也无法提取私钥——就像盗贼闯入了大楼,却发现金库的钥匙根本不在这个维度存在。

从理论到实践:安全芯片如何塑造用户体验与行业未来?

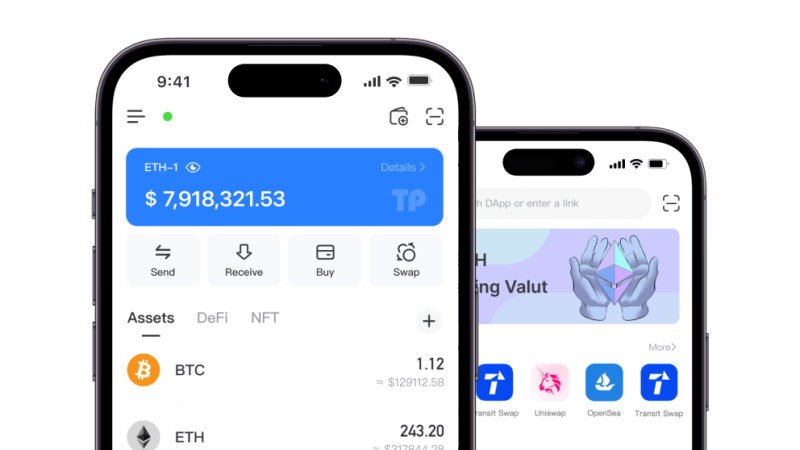

安全芯片的存在,远不止于技术层面的防护,更深刻影响着硬件钱包的用户体验、产品形态乃至整个加密货币行业的信任体系。对于普通用户而言,安全芯片的最大价值在于实现了安全与便捷的完美平衡——无需理解复杂的技术细节,却能享受银行级别的资产保护。

在实际应用中,安全芯片赋予了硬件钱包诸多人性化特性。例如,离线签名功能让用户可以在完全断网的环境下确认交易,彻底杜绝了远程攻击的可能;分层确定性钱包(HDWallet)的种子短语由芯片加密存储,支持通过助记词恢复资产,同时确保助记词本身永不触网;甚至有些设备集成安全显示屏,由芯片直接驱动,避免主处理器篡改交易信息(防范“中间人攻击”)。

这些功能背后,无一不是安全芯片在默默提供底层支撑。

值得注意的是,安全芯片技术本身也在不断进化。新一代芯片开始集成更多传感器(如防拆检测开关),一旦检测到物理篡改立即自毁数据;支持国密算法以满足不同地区的合规要求;甚至探索与生物识别技术(如指纹传感器)的深度融合,实现“肉身即密钥”的终极体验。

这些创新不仅提升了安全性,更让硬件钱包从冷冰冰的工具转变为智能化的数字资产伴侣。

从行业视角看,安全芯片的普及正在重塑加密货币的安全标准。越来越多项目方选择搭载认证级芯片的硬件钱包作为官方推荐方案,交易所也开始推出与之配套的托管服务。更重要的是,这种硬件级安全模式正在向更广泛领域扩展——例如DeFi智能合约的离线签名、NFT的链下存储保护、甚至企业级数字资产托管解决方案。

安全芯片逐渐成为区块链世界与现实信任体系接轨的重要桥梁。

当然,安全芯片并非万能。它的效果高度依赖于整体设计——如果通信接口存在漏洞,或者固件更新机制不够安全,仍然可能形成突破口。因此,优秀的硬件钱包需要实现芯片、固件、软件的三位一体防护,同时保持开源透明(如Ledger、Trezor的做法),允许社区审计监督。

展望未来,随着量子计算等新威胁的出现,安全芯片技术将面临更多挑战。抗量子算法、多因素融合认证、分布式密钥管理等技术可能会成为下一代安全芯片的标配。但无论如何进化,其核心使命不会改变:在数字与现实交织的世界里,为每个人的资产筑起一道看不见却无比坚固的防线。

选择一款带有优质安全芯片的硬件钱包,就像是给数字资产上了双重保险——它既是技术的保障,更是心安的来源。在这个充满机遇与风险的时代,或许最好的投资策略就是:让专业芯片守护专业财富。